.jpg)

Гражданско - патриотическое воспитание ребенка – сложный педагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств.

Нравственно-патриотическое развитие дошкольников формирует чувство ответственности перед обществом, чувство глубокой духовной привязанности к семье, дому, Родине, родной природе, толерантное отношение к другим людям.

Формирование личности ребенка, его воспитание начинаются с воспитания чувств через мир положительных эмоций, через обязательное приобщение к культуре.

Результатом освоения данной программы является обеспечение социально – воспитательного эффекта: воспитание будущего поколения, обладающего духовно – нравственными ценностями, уважающими культурное, историческое прошлое России.

Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного образовательного учреждения.

Работа по нравственно-патриотическому воспитанию детей включает целый комплекс задач:

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу;

- формирование бережного отношения к природе и всему живому;

- воспитание уважения к труду;

- развивать интерес к русским традициям и промыслам;

- формирование элементарных знаний о правах человека;

- расширение представлений о городах Беларуси;

- знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн);

- развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны;

- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям.

Данные задачи решаются во всех видах деятельности: в непосредственно образовательной деятельности, в играх, в быту – так как воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения с взрослыми и сверстниками.

Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю имеет ближайшее окружение. Постепенно ребенок знакомится с детским садом, своей улицей, городом, а затем и со страной, ее столицей и символами.

Государственная символика Республики Беларусь

Государственный флаг

Государственный флаг Республики Беларусь является символом государственного суверенитета Республики Беларусь, представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух горизонтально расположенных цветных полос: верхней - красного цвета в 2/3 ширины флага и нижней - зеленого цвета в 1/3.

Около древка вертикально расположен белорусский национальный орнамент красного цвета на белом поле, составляющий 1/9 длины флага. Отношение ширины флага к его длине - 1:2. Флаг крепится на древке (флагштоке), которое окрашивается в золотистый (охра) цвет.

Государственный флаг постоянно поднят на зданиях органов власти и некоторых государственных учреждений, устанавливается в служебных кабинетах руководителей данных органов (учреждений), в школах, на избирательных участках, вывешивается во время различных торжественных мероприятий.

При одновременном поднятии или установлении Государственного флага Республики Беларусь и флага другого государства Государственный флаг Республики Беларусь должен быть поднят или установлен с правой стороны, а флаг другого государства - с левой, если стать лицом к ним.

Граждане могут вывешивать Государственный флаг как внутри, так и снаружи помещений во время народных, трудовых, семейных праздников и в другие памятные дни. При этом обязательным условием является соблюдение уважения к Государственному флагу как символу государства. Государственный флаг Республики Беларусь, изготовленный в настольном варианте, может быть установлен в помещениях, используемых организациями и гражданами Республики Беларусь.

Более подробно с тем, где может размещаться Государственный флаг, можно ознакомиться в главе 2 Закона Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. №301-З "О государственных символах Республики Беларусь".

Государственный герб Республики Беларусь

Государственный герб Республики Беларусь является символом государственного суверенитета Республики Беларусь. Он представляет собой размещенный в серебряном поле золотой контур Государственной границы Республики Беларусь, наложенный на золотые лучи восходящего над земным шаром солнца. Вверху поля находится пятиконечная красная звезда. Герб обрамлен венком из золотых колосьев, переплетенных справа цветками клевера, слева - цветками льна. Венок трижды перевит с каждой стороны красно-зеленой лентой, в средней части которой в основании Государственного герба Республики Беларусь в две строки начертаны золотом слова "Рэспубліка Беларусь".

Изображение Государственного герба размещается на зданиях органов власти и ряда государственных учреждений, внутри служебных кабинетов их руководителей, а также на печатях данных органов, на монетах, паспортах граждан Республики Беларусь. В отличие от Государственного флага, Государственный герб имеет более официальное значение, поэтому не предусматривается возможность его свободного использования гражданами. В частности, запрещается его размещение на визитных карточках лиц, не являющихся государственными служащими.

При одновременном размещении Государственного герба Республики Беларусь и герба административно-территориальной единицы либо территориальной единицы Республики Беларусь Государственный герб Республики Беларусь должен располагаться с левой стороны от другого герба, если стать лицом к ним. При одновременном размещении нечетного числа гербов Государственный герб Республики Беларусь должен располагаться в центре, а при размещении четного числа гербов (более двух) - левее центра.

Более подробно с тем, где может размещаться Государственный герб, и имеющимися ограничениями можно ознакомиться в главе 3 Закона Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. №301-З "О государственных символах Республики Беларусь".

Государственный гимн Республики Беларусь

Государственный гимн Республики Беларусь представляет собой музыкально-поэтическое произведение, исполняемое в торжественных случаях, перечень которых закрепляется в законодательстве.

Государственный гимн имеет своих авторов - музыку к нему написал белорусский композитор Н.Ф.Соколовский, а слова - белорусские поэты М.Н.Климкович и В.И.Каризно.

Организация образовательной работы по ознакомлению дошкольников с государственными символами

Государственная символика является частью истории и культуры страны. Любовь к своей Родине, понимание неповторимости и богатства культурных традиций играет огромную роль в становлении личности ребенка, к которой мы должны относиться очень бережно. Невозможно воспитать у детей чувства собственного достоинства и уверенности в себе без уважения к истории своего отечества. Маленький ребенок, дошкольник еще не разбирается в политических или социально-экономических противоречиях и спорах для него важно любить свою семью, свой родной город, дружить со сверстниками, гордиться своей Родиной, в том числе и ее государственными символами.

Ознакомление с важнейшими государственными символами традиционно входит в содержание патриотического воспитания дошкольников. Но в полной мере понять, осмыслить, запомнить некоторые исторические сведения, значение цветов и образов, их взаимное расположение и функции – дело непростое для дошкольника, поскольку образно-символическое мышление у них развито еще недостаточно, запас представлений об историческом прошлом Родины невелик, кругозор не так обширен. Подбирая методы и приемы патриотического воспитания нужно учитывать все особенности детей дошкольного возраста: эмоциональное восприятие окружающего, образность и конкретность мышления, обостренность чувств, недостаточное сформированное историческое сознание.

Решая задачи нравственно-патриотического воспитания, каждый педагог должен строить свою работу в соответствии с условиями и особенностями детей группы, учитывая следующие принципы:

- «позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребёнка данного возраста);

- непрерывность и преемственность педагогического процесса;

- дифференцированный подход к каждому ребёнку, максимальный учёт его психологических особенностей, возможностей и интересов;

- рациональное сочетание разных видов деятельности; адекватный возрасту баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок;

- развивающий характер обучения, основанный на детской активности.

Начиная со средней группы, детей знакомят с символами государства (гербом, флагом, гимном). Со старшей группы с символами Беларуси (сосна, зубр, аист, цветок льна, клевера, василек).

Реализовать эту задачу можно посредством проведения бесед, рассматриванием иллюстраций, игр-бесед, которые можно проводить дифференцированно в утренние и вечерние часы; дидактических игр, которые лучше проводить в индивидуальной форме; игр – путешествий, экскурсий, а также различных досуговых мероприятий и чтения художественной литературы.

Формируя представления детей о государственных символах Беларуси – флаге, гербе, гимне, надо подвести детей к пониманию того, что символы не просто обозначают, а описывают, раскрывают явления. Во всех элементах (герб, флаг, гимн) заложен глубочайший смысл: они отражают историю происхождения государства, его структуру, цели, принципы, национальные традиции, особенности хозяйства и природы.

Так, например содержание беседы о символах Беларуси может быть таким:

— У каждой страны есть свои государственные символы. Это флаг, герб, гимн. К ним надо относиться с уважением (показать иллюстрации с гербом и гимном).

— Флаг символизирует нашу Родину. Он развевается над зданием правительства, флаги вывешивают во время праздников, поднимают во время побед. На флаге Беларуси 3 цвета. Красный цвет – знак Солнца, он символизирует богатство, это знак счастливой жизни. (Или: обозначает кровь пролитую защитниками Беларуси). Зеленый цвет – цвет природы, нашей кормилицы, цвет полей и лесов. Это цвет добра, благополучия, мира. Белый цвет – это цвет свободы, чистоты, мудрости. Орнамент из ромбиков символизирует трудолюбие, мастерство белорусского народа.

Государственный флаг Республики Беларусь может использоваться во время государственных праздников и праздничных дней, а также при торжественных мероприятиях, проводимых в учреждении дошкольного образования для взрослых, и в другие памятные даты, в том числе и без использования древка (флагштока), при обеспечении необходимого уважения к Государственному флагу Республики Беларусь.

О гербе можно рассказать то, что они появились очень давно. Это был отличительный знак рыцарей. Служил он для того, чтобы можно было отличить друг от друга закованных в железные доспехи воинов. Такой символ появился на рыцарских щитах. Шло время, не стало рыцарей, но остались гербы. Герб является знаком отличия, эмблемой государства. Его изображение помещается на печатях, на паспорте гражданина Беларуси, на пограничных столбах, на зданиях, где работает правительство. Посмотрите на герб нашего государства.

Что на нём изображено?

—Контур Беларуси – зеленый – в лучах восходящего солнца – это наша земля.

—Пучки колосьев – это трудолюбивый народ, который выращивает хлеб.

—Красные цветки клевера – это связь с животным миром. Это корм для лошадей и коров

—Голубые цветки льна – это материал для одежды, символ труда, добра и достатка. Земной шар с восходящим солнцем – мы белорусы дружим со всеми народами, торгуем, обмениваемся изделиями и знаниями

—Красная звезда – символ человечности, знак мужества.

Знакомя детей с гимном Беларуси в начале занятия лучше провести беседу о том, что гимн это самая торжественная песня страны. Гимны появились намного раньше, чем гербы и флаги. Гимн исполняется в особо важных случаях, например, тогда, когда героям вручают награды, когда спортсмены получают золотые медали на соревнованиях. Государственный гимн Республики Беларусь исполняется во время официальной церемонии поднятия Государственного флага Республики Беларусь и иных официальных государственных церемоний.

Государственный гимн Республики Беларусь может исполняться:

— при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных государственным праздникам Республики Беларусь;

— во время торжественных собраний, проводимых государственными органами и иными организациями;

— гражданами во время народных, трудовых, семейных праздников и других торжественных мероприятий при обеспечении необходимого уважения к Государственному гимну Республики Беларусь.

При официальном исполнении Государственного гимна Республики Беларусь присутствующие слушают его стоя (мужчины – без головных уборов, военнослужащие, иные лица, для которых предусмотрено ношение форменной одежды, – в соответствии с законодательством Республики Беларусь).

После беседы следует включить гимн для прослушивания. Слова гимна заучить наизусть можно в нерегламентированной деятельности.

В конце занятия по знакомству детей с символикой Беларуси или в нерегламентированной деятельности можно провести с детьми: аппликацию, лепку, рисование или раскрашивание, флагов, гербов. Также можно провести в индивидуальной форме дидактические игры такие как:

- «Чего не стало?»

- «Третий лишний»

- «Карта Беларуси»

- «Мое имя»

- «Узнай по описанию» и другие.

В нерегламентированной деятельности можно организовать сюжетно-ролевые игры “Мы по улице идем”, “Принимаем гостей”, “Магазин сувениров”, др.

Следует прочитать детям следующие художественные произведения:

В средней группе: С.Сокалаў-Воюш. “Блакіт нябёс”; Э.Агняцвет “Зямля з блакітнымі вачамі”; А.Байдак. “Беларусачка”; Д.Бічэль-Загнетава. “Радзіма”; А.Русак “Мой край”; і інш.

В старшей группе: Д.Бічэль-Загнетава. “Белая Русь”, Радзіма”, “Наша Радзіма”; А.Вольскі. “Радзіма”, “Беларусь – мая Радзіма”; В.Вітка “Бусел”; Н.Гілевіч “Я – беларус” і інш.

В старшей группе необходимо организовать проведение тематических занятий по теме «Наш флаг. Наш герб. Наш гимн» и проведение праздника в канун Дня Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни общества, одним из центральных направлений работы с подрастающим поколением становится патриотическое воспитание. Сейчас возникает необходимость вернуться к лучшим традициям нашего города, к его вековым корням, к таким понятиям, как род, родство, Родина.

Тема патриотического воспитания очень актуальна, поэтому имеет место во многих документах по дошкольному образованию.

В образовательном стандарте дошкольного образования в разделе «Общие положения» пункте 4 одна из задач гласит: формировать гражданственность и национальное самопознание, патриотические чувства, моральную, эстетическую и экологическую культуру. В разделе «Требования к структуре учебной программы дошкольного образования»: «Содержание Программы определяется несколькими образовательными областями, одна из них – «Ребёнок и общество»: формирование представлений о Республике Беларусь; людях, прославивших Родину; о социокультурных ценностях народа, о традициях и праздниках.

Патриотическое воспитание – целенаправленный процесс воздействия на личность с целью формирования патриотизма, как качества, проявляющегося в любви к своему Отечеству, служению ему.

В детские годы формируются основные качества человека, поэтому важно напитать восприимчивую душу ребенка возвышенными человеческими ценностями, зародить интерес к истории Беларуси. Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – кропотливая работа, которая должна вестись систематически, планомерно, во всех возрастных группах, разных видах деятельности и по разным направлениям.

Большое значение в патриотическом воспитании имеет разнообразная деятельность дошкольников. Быть патриотом – не только знать и любить свою Родину, но и активно работать на ее благо. Для этого используем разные формы: целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение художественной литературы, праздники, развлечения и др.

Образовательную деятельность с воспитанниками проводим с использованием наглядного материала. Использование игровых приемов повышает познавательную активность детей, создает эмоциональную атмосферу. Тематическое планирование является необходимым условием для целенаправленной работы, позволяет устанавливать логические связи между различного рода сведениями: «Мой город», «Твои защитники», «Моя семья» и др. Важно, чтобы дети воспринимали материал, активно думали. Этому способствуют такие методические приемы, как сравнение, вопросы, индивидуальные задания, обращения к опыту детей, дидактические игры.

Эффективным средством является использование художественных материалов.

Народные игры играют важную роль в патриотическом воспитании. В них отражается образ жизни людей, их труд, быт, национальные устои. Народные игры, имея нравственную основу, учат дошкольников обретать гармонию с окружающим миром.

В младшем и среднем дошкольном возрасте особое внимание уделяем развитию представлений о близком социальном окружении.

Основными методами патриотического воспитания в младшей группе выступают:

- организация жизненных и игровых ситуаций, дающих возможность осваивать опыт доброжелательного отношения к близким, взрослым;

- инсценировок с игрушками, демонстрирующими образцы взаимоотношений в детском саду и в семье;

- наблюдение за отношением взрослых в детском саду;

- хороводные игры, игры-имитации;

- чтение стихов, потешек, сказок на тему доброты, любви к родителям;

- рассматривание иллюстраций, сюжетных картинок с изображением семьи, предлагает назвать членов семьи, их действия, выделить общее радостное настроение;

- рассматривание семейных фотографий и др.

В средней группе вовлекаем детей в разговор о семье, семейных событиях.

Семейные фотографии, обращаем внимание на черты их сходства с родителями, в семье все заботятся друг о друге. Увлекают детей игры на семейные темы, где разыгрываются различные сюжеты из жизни. Знакомим воспитанников со стихами, песенками, в которых отражаются события из жизни семьи, труд родителей. Организуем ситуации «добрых дел»: в подарок родителям сделать коллективную аппликацию, подарить рисунки.

В старшем дошкольном возрасте у детей закладываются основы гражданственности, развивается интерес к Родине на эмоционально-чувственном уровне. В старшей группе используем такие методические приёмы патриотического воспитания:

- этические беседы о городе, родной стране, мире;

- экскурсии, наблюдения за деятельностью людей и общественными событиями;

- рассматривание иллюстраций об особенностях природы , разных стран;

- знакомство с элементами национальной культуры;

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей и горожан.

При знакомстве дошкольников с историей родного города, приходится много рассказывать, поэтому при составлении рассказа обращаем внимание на такие моменты:

- по ходу рассказа необходимо использовать наглядный материал (фотографии, репродукции картин, схемы), рисунки мелом на доске;

- составляя рассказ, нужно включить вопросы к детям, необходимые для активной познавательной деятельности, учить рассуждать. В этом случае рассказ воспитателя превращается из монолога в своеобразную беседу с детьми;

- рассказывая о каких-то исторических событиях, не следует часто употреблять даты, т.к. в дошкольном возрасте детям недоступна хронология. Но, чтобы дети поняли, что события происходили давно, следует употреблять такие выражения «это было очень-очень давно», «это было тогда, когда ваши папы и мамы были маленькими» и т.д.;

- язык рассказа должен быть простым. Если в рассказе встречаются незнакомые слова, например: «князь», «полководец» следует объяснить их значение.

В процессе знакомства детей с достопримечательностями родного города, рассказываем о различных архитектурных сооружениях, храмах. В этом случае, достаточно выделить что-то главное, что отличает то или иное здание от других. Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы по-новому начинаем относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору, художественным промыслам, декоративно-прикладному искусству.

Широко используем все виды фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки и т.д.). В устном народном творчестве как нигде сохранились особенные черты русского характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии.

Большое место в приобщении детей к народной культуре занимают народные праздники и традиции, в которых отражаются накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений, связанных с трудом и различными сторонами общественной жизни человека.

Очень важно ознакомить детей с народной декоративной росписью способной увлечь ребят национальным изобразительным искусством.

Метод проектов один из перспективных методов, способствующих решению проблемы патриотического воспитания, развивающий познавательный интерес, формирующий навыки сотрудничества. Основная его цель – развитие свободной творческой личности ребенка, возможность почувствовать себя исследователем, объединить детей, родителей. В группах целесообразно разработать такие педагогические проекты как: «Мой город», «День матери» и «День победы». Метод проектов эффективен во всех возрастных группах.

Использование информационно-коммуникационных технологий – актуальное и эффективное средство для патриотического воспитания дошкольников. Информационно-коммуникационные технологии используем при рассматривании наглядного материала, просмотре мультимедийных презентаций, мультфильмов, прослушивании песен и стихов и др.

Используя предлагаемые формы и методы патриотического воспитания, необходимо показать детям красоту своего родного города, познакомим с талантом русского народа, научим детей любить свой город и свою страну, и гордиться тем, что они живут в такой прекрасной стране, как Беларусь.

Патриотизм – это чувство любви к Родине. Духовный, творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. Но подобно любому другому чувству, патриотизм обретается самостоятельно и переживается индивидуально. Он прямо связан с личной духовностью человека, ее глубиной. Поэтому, не будучи патриотом сам, педагог не сможет и в ребенке пробудить чувство любви к Родине. Именно пробудить, а не навязать, так как в основе патриотизма лежит духовное самоопределение.

Государственные праздники Республики Беларусь

15 марта – День Конституции Республики Беларусь

Ежегодно 15 марта отмечается День Конституции Республики Беларусь, т.к. в этот день в 1994 г. была принята первая Конституция суверенной Беларуси.

Указом Президента Республики Беларусь № 157 от 26.03.1998 г. День Конституции Республики Беларусь установлен как государственный праздник. Является рабочим днем.

К этому дню в Республике Беларусь проводят тематические беседы, выставки, конкурсы, викторины, встречи с представителями законодательной и исполнительной власти.

Конституция Республики Беларусь является документом высшей юридической силы, определяет статус личности, в ней отражены правовые принципы, закреплённые в важнейших международных документах. Она установила ответственность государства за создание условий для достойного и свободного развития личности.

Конституция гарантирует право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека в соответствии с его призванием и способностями, право на охрану здоровья, а также бесплатное общее среднее и профессионально-техническое образование. Среднее специальное и высшее образование доступно для всех в соответствии со способностями. Гражданам Беларуси гарантируется право на социальное обеспечение в старости, в случае инвалидности и по другим причинам. Государство проявляет заботу о ветеранах войны и труда, а также о лицах, утративших здоровье при защите государственных и общественных интересов. Президент Республики Беларусь является Главой государства, гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Права и обязанности граждан, закреплённые в Основном Законе, взаимосвязаны. Соблюдение Конституции Республики Беларусь, уважительное отношение к символам страны – Государственному флагу, Государственному гербу, Государственному гимну – патриотический долг каждого из нас.

2 апреля - День единения Беларуси и России

Именно в этот день в 1996 году резиденты России и Беларуси Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор «Об образовании Сообщества России и Беларуси». А уже спустя год, 2 апреля 1997 года, был подписан Договор «О Союзе Беларуси и России», который дал новый импульс процессу всеобъемлющей интеграции двух государств.

С тех пор этот день отмечается как День единения народов Беларуси и России, проводится целенаправленная работа по строительству нового союза.

23 мая 1997 года был принят Устав Союза Беларуси и России, а 25 декабря 1998 года президенты России и Беларуси подписывают Декларацию «О дальнейшем единении России и Беларуси». В нем главы государств заявили о решимости продолжить поэтапное движение к добровольному объединению в Союзное государство при сохранении национального суверенитета государств - участников Союза.

В этих документах главы государств твердо заявили о решимости продолжить поэтапное движение к добровольному объединению в Союзное государство при сохранении национального суверенитета государств-участников Союза.

В настоящее время сформирована и действует система органов Союзного государства. С 2000 года функционируют Высший Государственный Совет, Совет Министров и Постоянный Комитет Союзного государства. Они состоят из представителей соответствующих республиканских и федеральных органов Беларуси и России, которые периодически собираются на заседания, где рассматриваются и решаются вопросы союзного строительства в соответствующих сферах. Создана и действует на постоянной основе Телерадиовещательная организация Союзного государства.

За последние годы Беларусь и Россия существенно продвинулись в формировании единого экономического пространства, обеспечении равенства прав граждан наших стран, решении других жизненно важных вопросов. В рамках строительства Союзного государства по формированию Таможенного союза Беларуси и России с 1 января 2010 года начал полнокровно функционировать Таможенный союз Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан.

Республика Беларусь и Российская Федерация проводят согласованную внешнюю и оборонную политику. Тесное партнерство двух государств в борьбе с международным терроризмом, организованной преступностью, другими угрозами наступившего века направлено на создание условий мирной и достойной жизни каждого человека.

Сегодня Беларусь и Российская Федерация развивают взаимовыгодные экономические связи, обмениваются достижениями в образовательной сфере, культуре, научной мысли. Среди основных программ Союзного государства можно выделить:

- развитие дизельного автомобилестроения;

- повышение эффективности производства и переработки плодоовощной продукции на основе прогрессивных технологий и техники;

- разработка и освоение в серийном производстве семейства высокопроизводительных вычислительных систем и создание программно-прикладных комплексов на их основе;

- создание высокоэффективных и биологически безопасных лекарственных препаратов нового поколения на основе белков человека, получаемых из молока трансгенных животных ("БелРосТрансген");

- совершенствование и развитие единой технологии получения, сбора, анализа и прогноза, хранения и распространение гидрометеорологической информации и данных о загрязнении природной среды;

- разработка и использование перспективных космических средств и технологий в интересах экономического и научно-технического развития Союзного государства.

День единения народов Беларуси и России — настоящий праздник для простых людей. В этот день в учреждениях образования, культуры, на предприятиях двух государств проводятся различные мероприятия, которые помогают, в первую очередь, молодежи, понять сущность и необходимость Союзного государства:

- торжественные заседания, в которых принимают участие представители интеграционных органов, законодательной и исполнительной власти, творческой и научной интеллигенции, молодежи;

- концерты, в которых выступают ведущие исполнители и коллективы из двух стран;

- церемонии вручения премий Союзного государства в области литературы и искусства.

В Республике Беларусь 9 мая отмечается великий праздник - День Победы, праздник, добытый тяжелыми многолетними боями за свободу и независимость Родины, огромным трудом в тылу, борьбой партизан и подпольщиков на временно оккупированных территориях.

Уходят годы, уходят люди, ковавшие эту победу, но 9 мая остается для всех поколений нашей страны самым светлым и радостным праздником.

Эта победа досталась совместными усилиями стран антигитлеровской коалиции и участников Движения Сопротивления в оккупированных странах. Но именно советский народ сыграл решающую роль в борьбе против фашизма и вынес на своих плечах основную тяжесть войны.

9 мая 1945 года, была одержана победа советского народа в Великой Отечественной войне, которая длилась 1418 дней и ночей и в ходе которой решалась не только судьба СССР, но и будущее мировой цивилизации. На страну обрушился удар невиданной силы, а путь к Великой Победе начинался на белорусской земле 22 июня 1941 года.

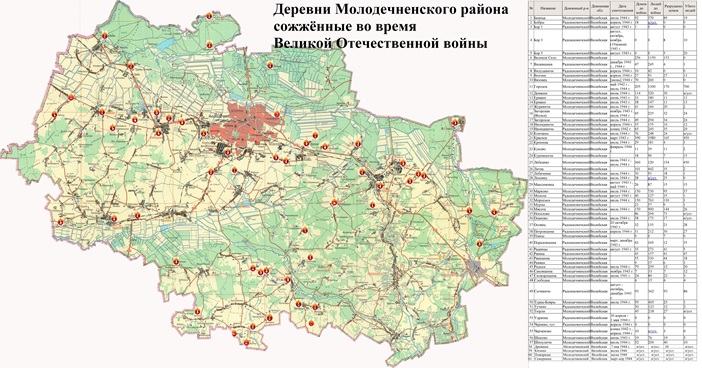

Беларусь первая из союзных республик приняла на себя массированный удар фашистских захватчиков и потеряла в годы войны более половины своего национального богатства. С первых дней войны, сдерживая фашистские полчища, насмерть стояла Брестская крепость. Целый месяц выдерживал осаду непреклонный Могилев. За время оккупации врагом было уничтожено 209 городов и городских поселков, 9200 деревень, более 600 из них - вместе с людьми. Фашисты разрушили более 100 тыс. предприятий, уничтожили тысячи научных, школьных и медицинских учреждений. После победы наша республика недосчиталась почти каждого третьего своего жителя.

Эта печальная статистика до сих пор ранит сердца и тех, кто положил на алтарь Победы свою молодость и связанные с ней надежды, и тех, кто знает о войне только по рассказам и учебникам. История пережитой трагедии и достигнутой победы - вечный источник боли и горечи, гордости и славы нашего народа. Память о страшной войне и Великой Победе не может угаснуть: она навечно вписана в историю Отечества, каждой белорусской семьи.

День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь Ежегодно во второе воскресенье мая отмечается День государственного герба и флага

Второе воскресенье мая — День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь. Этот государственный праздник отмечается в стране ежегодно в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 157 от 26 марта 1998 года.

После первого в истории суверенной Беларуси референдума 14 мая 1995 года в республике были введены новые государственные символы: флаг, герб и гимн. Для каждой страны это очень важные элементы. Посему неудивительно, что им посвящен праздник — День Государственного герба и флага Республики Беларусь, который празднуется ежегодно во второе воскресенье мая.

День Государственного герба и флага Республики Беларусь возник благодаря тому, что 75,1 процента граждан страны проголосовало за введение новой символики.

Правовое регулирование, порядок использования и описание государственных символов Республики Беларусь, установленных Конституцией Республики Беларусь, определяются Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 301-З «О государственных символах Республики Беларусь».

В соответствии со статьей 19 Конституции Республики Беларусь cимволами Республики Беларусь как суверенного государства являются ее Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн.

В соответствии со статьей 19 Конституции Республики Беларусь cимволами Республики Беларусь как суверенного государства являются ее Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн.

Правовое регулирование, порядок использования и описание государственных символов Республики Беларусь, установленных Конституцией Республики Беларусь, определяется Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 301-З "О государственных символах Республики Беларусь".

3 июля - День Независимости Республики Беларусь

(День Республики) — главный праздник белорусской государственности, отмечаемый ежегодно 3 июля. 3 июля 1944 года произошло также освобождение столицы Белоруссии, Минска, от немецко-фашистских захватчиков. С 1991 года День Независимости отмечался 27 июля, в день принятия Декларации о суверенитете Белоруссии. Республика провозгласила свою независимость от Советского Союза 25 августа 1991 года, а формально независимость была получена 26 декабря 1991 года в связи с распадом СССР.

Решение о праздновании Дня Независимости 3 июля, в день освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, было принято в ходе республиканского референдума в 1996 году.

Главное мероприятие Дня Независимости — торжественный военный парад. Он напоминает о том, что белорусский народ ценой немыслимых потерь завоевал свободу и независимость Родины и в дальнейшем не поступится ни пядью своей независимости. После окончания официальной части праздника начинаются светские мероприятия. По всей республике проходят празднества и гуляния. Жители устремляются на площади, в скверы, к концертным площадкам и выездным торговым точкам. Проводятся разные конкурсы, рекламные кампании. Вечером в столице Беларуси — Минске — устраивается праздничный салют.

Традиции белорусского народа

Интересные традиции белорусского народа

Белорусская культура - одна из древнейших европейских культур. Традиции и обычаи белорусского народа сохранили такие праздники, как Коляды, Купалье, Масленица, Дожинки. В каждом из них заметны элементы древних вероисповеданий. Традиции белорусского народа своими корнями уходят далеко в прошлое. Здесь тесно переплетаются язычество древних предков с христианским верованием. Наглядно это представляется в интересных традициях и праздниках.

Праздник Дожинки

Культура и традиции белорусского народа являются отражением быта простых людей. Культура белорусов сильно связана с землей. Одним из таких проявлений считается праздник Дожинки. Проводится по окончанию посевных работ. В Беларуси довольно плодородные районы, богатые урожаем. Этот древний обычай знают все народы, которые связаны с земледелием. Праздник оказался столь востребованным, что никакие войны не смогли его убить. Народ сохранил его на протяжении многих веков. В России эта красивая традиция нашла свое отражение в ежегодном празднике Сабантуй. На нем выбирают лучших тружеников и дарят им подарки.

Праздник Купалье

Это День Ивана Купалы. Считается, что происходят необычные вещи: звери начинают разговаривать, деревья оживают, а в реках и озерах можно наблюдать, как плавают русалки. День наполнен большим количеством преданий. И никто не может выяснить, что правда, а что ложь. Проводится с шестого на седьмое июля. Этот праздник является самым древнейшим из обычаев. Он имеет языческие корни. Наши прадеды связывали Купалье с поклонением солнцу. «Купало» - означает горячее, яркое создание, кипящее злостью. В давние времена народ благодарил огонь, воду, землю в купальскую ночь. По обычаю, молодые люди прыгали через костер. Так проходил обряд очищения. Язычество и христианство после принятия христианского верования стали тесно связаны. Полагалось, что именно в день летнего солнцестояния и появился на свет Иоанн Креститель. А слово «купало» произошло от слова "купать", так как крещение проводилось в воде. Существует предание, что именно в эту ночь все, что чудилось во сне, становилось явью. Оживали души умерших в виде русалок, купающихся в реке. Их можно было разглядеть в чистой воде.

Одним из обрядов в купальскую ночь был поиск папоротника. Именно он по обычаю имел ключ ко всему происходящему. Хозяин этого цветка понимал речь животных и птиц, глядел на русалок и наблюдал, как перемещаются деревья с места на место. Это растение – не единственный цветок, которому поклонялись наши прадеды. В то время считали, что все цветы наделены невероятной целебной силой. Женщины и дети собирали различные травы, освещали их в церкви и лечились ими целый год. В этот праздник проводился еще один обряд – очищение водой. Если искупаться в эту ночь, то чистым будешь чувствовать себя весь год, так гласило поверье. Утром после праздника все катались по росе. Народ полагал, что роса наделит всех крепким здоровьем и силой. Праздник Купалье отмечали всей деревней, спать в эту ночь не разрешалось

Коляды

Этот праздник у белорусов был самым красивым среди зимних. Сначала он проводился с 25 декабря по 6 января. С принятием христианства этот праздник перенесли на день рождения Христа. Святки длились с 6 января по 19 января. По языческому верованию «коляда» появилось от слова «коло», то есть солнце. Здесь имеется в виду день зимнего солнцестояния и постепенное увеличение дня. Еще «кол-яда» означает «круговая еда». Народ собирается большой компанией и заглядывает в каждый двор с песнями и танцами. За это их благодарили вкусной едой. Затем люди собираются в одном месте и угощают друг друга собранными яствами. Коляды - особый обычай. К его празднованию готовились заранее, хорошенько мылись в бане, проводили уборку дома, вышивали новую одежду. В это день народ был чист душой и телом. В наше время колядуют с 7 по 8 января. Эти традиции белорусского народа больше относят к розыгрышу. Переодеваются в различные наряды и ходят в гости к близким.

Праздник Гуканне вясны

Это самый веселый и радостный из всех праздников. Так белорусы называют проводы зимы. Нужно было красиво проводить зиму и встретить красавицу-весну. Этот обычай уходит своими языческими корнями глубоко в старину. Люди зовут весну, чтобы ускорить ее приход. Празднество проходит в начале апреля. Аист - самая главная птица на нем. Люди делают их из теста, из бумаги, из картона. Украшают птицами деревья. На эту еду из теста слетались все пернатые в округе. Тем самым птицы несут с собой весну на крыльях. Было поверье: на чей дом сядет больше птиц, тот дом и будет самым счастливым. Народ веселился в этот день, плясал, пел, водил хоровод.

Масленица

Праздник масленицы в некоторых местах Белоруссии называют ещё и маслёнкой, сырницей.

Этот яркий красочный праздник в конце зимы радует и малышей, и взрослых. Игры, песни, танцы, веселый смех и шум – главные его приметы. Огромным плюсом этого праздника было то, что продолжался он целую неделю. Воскресенье – последний день масленичной недели. В этот день провожают зиму и встречают весну. Празднование Масленицы призывает проснуться после зимней спячки и приготовиться к новой весне, а значит и новой жизни.

Пасха

Неделя перед пасхой называется вербной. Каждый из семьи старается встать пораньше и приготовленными веточками вербы будить остальных, приговаривая: «Не я б’ю, вярба б’е, за тыдзень вялікдзень» (Не я бью, верба бьет, за неделю пасха). Вербою же выгоняли коров пастись.

Пасха сопровождается различными традициями и обрядами, многие из которых актуальны по сей день.Символом праздника являютя яйца. Их отваривают в луковой шелухе, потом освящаю в церкви.

Весь день люди угощают друг друга сдобой и пасхальными яйцами, которыми затем обязательно стукаются. Крёстные родители навещают своих крестников и вручают презенты. Многие в этот день организовывают выездные пикники на природу – обычно этот праздник сопровождается приятной, солнечной погодой.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)